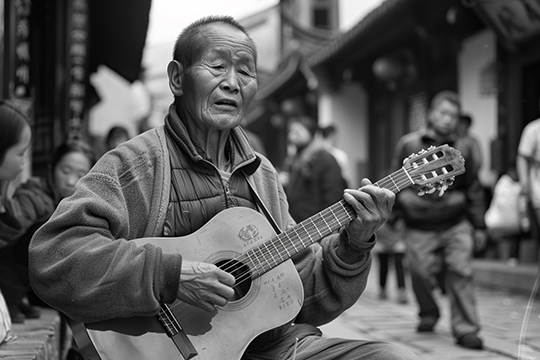

《乌兰巴托的夜》以草原之夜的静谧为画布,用星辰、篝火、马头琴等意象勾勒出游牧民族的精神图腾。歌词中"风吹草低见牛羊"的苍茫与"银河垂落在毡房"的璀璨形成时空对话,暗喻现代文明冲击下游牧文化的坚守与蜕变。马头琴的呜咽不仅是乐器声响,更化作连接祖先与当下的血脉回响,那反复吟唱的"呼麦"长调实则为民族记忆的基因密码。月光下转动的经筒与篝火旁起舞的身影构成动静相生的哲学意境,奶茶的温热与夜风的凛冽在唇齿间碰撞出生命的辩证。歌词将乌兰巴托的夜转化为精神原乡的象征,既保留"长生天庇佑的牧场"的传统信仰,又接纳"霓虹点亮蒙古包"的时代演进。当晨露浸透牧歌时,所有具象元素都升华为文化传承的隐喻——那些被风带走的絮语终将在马蹄印里生根,成为穿越时空的文化胎记。这种表达超越地域限制,触及人类共通的对根源性文化的眷恋与守护。